ドラマをアートと呼ぶかは人それぞれだが、近年ドラマというメディアが変革の時を迎えていることは間違いない。あえて賛否を呼ぶ表現や、現代アーティストとのコラボレーション、映画的手法が「朝ドラ」や「大河ドラマ」といった保守的に見える枠組みにも入り込んできている。アートワーク、炎上や賛否、映画監督のドラマへの参加などかつてのドラマでは起こりえなかった現象を一本の線で結び、現在のドラマが置かれている地点を整理していく。

新世代の朝ドラにみるドラマ表現の変革

常に話題となるドラマの放送枠がある。「HERO」や「やまとなでしこ」、「海の始まり」などを送り出したフジテレビの”月9”、放送開始から60年以上の歴史を持ち「JIN-仁-」や「半沢直樹」を送り出したTBSの日曜劇場、そして長期間にわたって放送され、出演した俳優や女優のキャリアの中でも大きな意味を持つNHKの”朝ドラ”と”大河ドラマ”。

2024年に放送された朝ドラ「虎に翼」では、100年前の日本で史上初めて法曹の世界に飛び込んだ1人の女性の苦悩と希望を追った実話に基づく物語だ。筆者を含むたくさんの視聴者の心を動かした。しかし「虎に翼」のオープニングを見たとき、多くの視聴者は一瞬戸惑ったはずだ。米津玄師の楽曲とともに流れる抽象化された身体、揺らぐ輪郭。朝の時間帯に流れる国民的ドラマの入り口としてはあまりに異質だった。「朝ドラらしくない」「重い」「よく分からない」という声が上がる一方で、強い支持も生まれた。

ドラマにとってアートとは装飾の一つに過ぎなかった

ドラマとアートについて、少しだけ過去に遡ってみよう。かつてのドラマにおけるアートワークは装飾に近い役割を担ってきた。美しい風景、流麗な書、時代考証に裏打ちされた衣装や美術。それらは作品に品格をもたらすが、視聴者に特定の解釈を迫るものではなかった。特にオープニングに関して言えば、物語に入る前の助走としての役割のみが与えられてきた。

1980年代以降テレビドラマは絶頂期を迎えることになるが、以降も同時に視聴者にとっての最大公約数的な「わかりやすさ」が作品の基本だった。

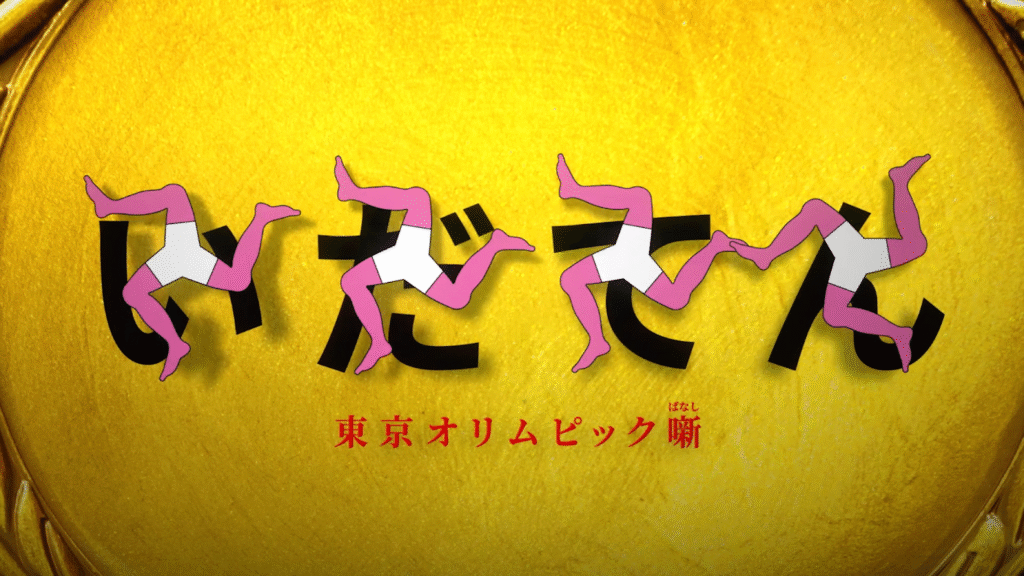

そんな中での転換点の一つが、大河ドラマ「いだてん」のオープニング映像だ。過去と現代をクロスオーバーさせ、コラージュ的で速度感のあるオープニングは、これまでの大河像を裏切った。この時に初めて、オープニング映像自体が作品の主題を抽象化して提示する役割を担った。

「虎に翼」のオープニングは、「いだてん」の頃と比べてさらに踏み込んだ作品になっている。シシヤマザキによるアートワークは、物語の時代や人物を説明しない代わりに、このドラマ独自の視点と新しい切り口を示す。法や制度に押し込められてきた女性たちの身体、揺らぐアイデンティティ。それは物語の背景というには、あまりにも示唆に富む。オープニングは入口ではなく、宣言文になったのである。

炎上から考察する大衆化からの脱却ーアートワークの変化と映画界の参入

こうした変化はときに賛否を生んできた。抽象的で説明をしない表現は、視聴者に解釈の余地を委ねることになる。「いだてん」が大河ドラマらしくないと評され、「虎に翼」が政治的であると批判された。国民的なコンテンツとも言える「朝ドラ」や「大河ドラマ」においては、特に中立を保つべきという意見も理解できる。

「いだてん」以降のドラマにおけるアート表現には明確な価値観が含まれており、それが火種となって賛否を生む。しかしそれはアートが単なる装飾ではなく、意味を持って機能している証拠でもある。炎上や賛否は、ドラマというメディアが新たなフェーズを迎え、誰もが楽しめるコンテンツからの脱却を目指している動きとも言える。

同じ文脈で理解できるのが、映画監督によるドラマ演出だ。Netflixで公開されている「舞妓さんちのまかないさん」では総合演出を「万引き家族」や「そして父になる」で知られる是枝裕和が手がける。現在放送中の日本テレビ「冬のなんかさ、春のなんかね」では「愛がなんだ」や「あの頃。」で知られる今泉力哉が監督・脚本を手がけている。

ドラマが映画監督らによって制作される背景には、感情を説明しない演出や人物を裁かない視点に評価が高まっているからだろう。彼らは飽和状態にあるラブコメや医療ドラマ、刑事ドラマでみられるドラマティックな演出とは距離をおいている。

大九明子はピン芸人としてキャリアをスタートさせた異色の経歴を持つ映画監督で、2023年に放送された「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」では監督脚本を担当し、その年のドラマアカデミー賞を受賞した。物語の起伏よりも生活の積み重ねを表現した作風は、障がいやシングルマザーといった社会問題を取り込みながらも、自然と自分を重ねて作品の世界に入り込んでしまう。

分かりやすさを手放した先のドラマの姿

ドラマにおけるアートワークの変化や映画的な手法の採用には、評価軸が視聴率一辺倒から変化し、配信ドラマの普及とともにドラマの個性を重要視するという背景がある。そのとき、アーティストや映画監督は最適なパートナーとなる。

現在のドラマでは、脚本や演出、アートワークがそれぞれ意味を持ち始めた。オープニングはスキップされる前提ではなく読み解く対象になったように、ドラマは単なる物語ではなく、総合的な表現メディアへと近づいている。

テレビやドラマが経済的な苦境に立たされている中、かつての分かりやすさという鎧を捨て、より軽やかになった作品はきっと再び私たちの心を動かす作品となるだろう。ドラマがアートと手を取り合い新たな価値観を獲得していく姿を楽しみに見守っていきたい。