なぜ今、UMEZZか。

楳図かずおをご存知だろうか。多作かつヒット作が多いが故に、様々な作品が思い浮かぶはず。もしくは吉祥寺の赤白の家に住む不思議な漫画家というイメージだろうか。

昨年、胃がんのために88歳で亡くなった漫画界の巨匠。『漂流教室』や『まことちゃん』など、ホラーからSF、ギャグ漫画まで幅広く手がけ、メディアへの出演、映画、展覧会など多岐に渡り活動した天才。新たな絵画連作に取りくんでいるとの報道がなされた直後の逝去であった。世界での評価も高く、2018年には欧州最大規模の漫画の祭典、フランスの第45回アングレーム国際漫画祭で遺産賞を獲得。「永久に残すべき遺産」として『わたしは真悟』が受賞した。「恐怖」の表情、独自の絵世界はSNS上でもネットミームとして用いられたり、グッズ化されたりと、世界に誇る日本文化としての魅力もある。

長きに渡る活動とその凄さはいくらでも書けるが、まずいいたいのは、楳図はただただ吉祥寺の「赤白」の家に住む面白い人、ではないということ。

1936年に和歌山県で生まれ、奈良県で育った楳図。小学五年生で手に取った手塚治虫『新宝島』を読んでから、漫画家になることを決意。当の手塚も、楳図から送られた原稿をみて「天才が現れた」と感心したという。その後、高校卒業後に『森の兄妹』でプロ漫画家デビューを果たし、人気漫画家の道へ。紆余曲折を経て、60年代半ばには「少女フレンド」で連載した「ねこ目の少女」、「へび女」などで全国規模で恐怖漫画ブームのうねりをつくる。それまでの怪奇漫画、スリラー漫画と区別する意味で、「恐怖漫画」という語まで作ったとされる楳図。「ホラー漫画界の神様」と呼ばれるのも、この時期の仕事量・質の高さにある。

「富江」「うずまき」などの代表作をもち、2023年にフランス・アングレーム国際漫画祭で「特別栄誉賞」を受賞した、現代ホラー漫画の帝王、伊藤潤二はこう語る。

「私にとって楳図先生は身に染みていて、意識せずとも影響が出てしまいます」

※朝日新聞2024年11月13日「楳図かずおの天才ぶり 伊藤潤二さん「画家ダリにも引けを取らない」

楳図作品を読んでみよう!

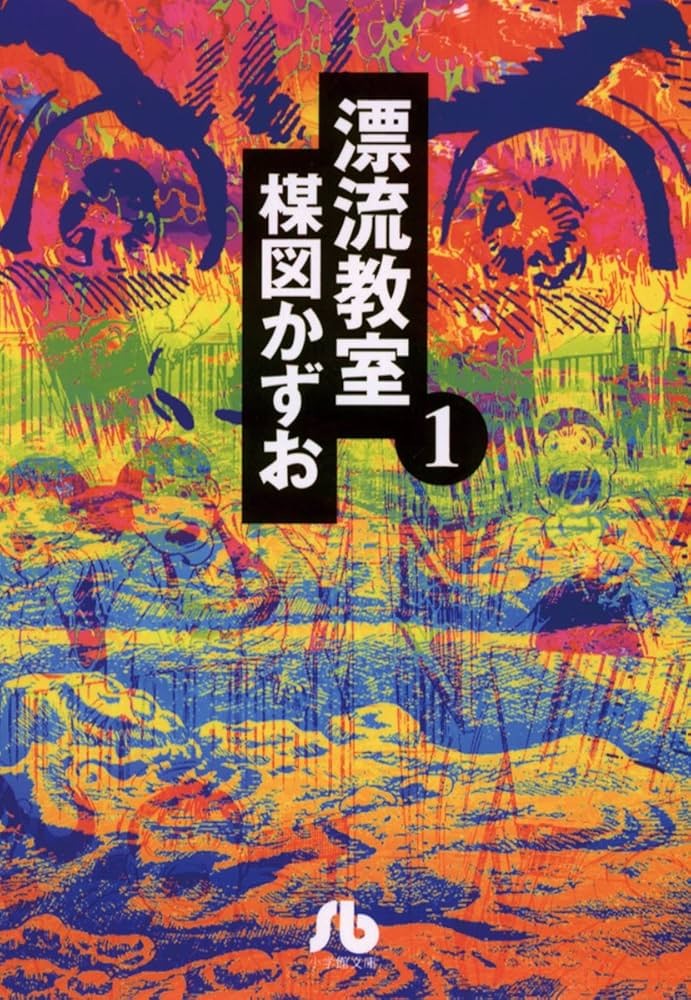

「恐怖漫画の神様」の凄さはこの後のキャリアにある。『ねこ目小僧』『おろち』『イアラ』、70年代からは、『漂流教室』『まことちゃん』『洗礼』『わたしは真悟』『14歳』。ホラーには全く留まらない数々の名作を世に送り出した。

とある小学校がまるごと未来へと吹き飛ぶところからはじまる『漂流教室』はその入門としても最適。少年たちが辿り着いた未来は荒廃。砂漠化しており、本来、子供たちを導くはずの大人たちはすぐに死んでしまう。

「これからのぼくたちの勉強というのは、いままでのようないい成績をとればいいというんじゃなくて、じかに自分の生死につながってくるんだ‼︎」そんなセリフでもわかるように、子供たちは子供たちだけで生活を続けていかなければならず、コミュニティを形成し、社会を運営しなければならなくなる。人間の歴史の「最後」の姿を描きながら、人間社会の「最初」のサバイバルを描く、その手腕に脱帽する。

これまでの「倫理」や「常識」や「道徳」が通用しない。そうなってはじめて、自分たちは何を大事にして、何を目的に、何を実現するために、どうするのか。そんな根源的な問いへと発展する。安定した社会のその深層にある「問い」へと眼差しを向ける深さ、怖さへと繋がる。

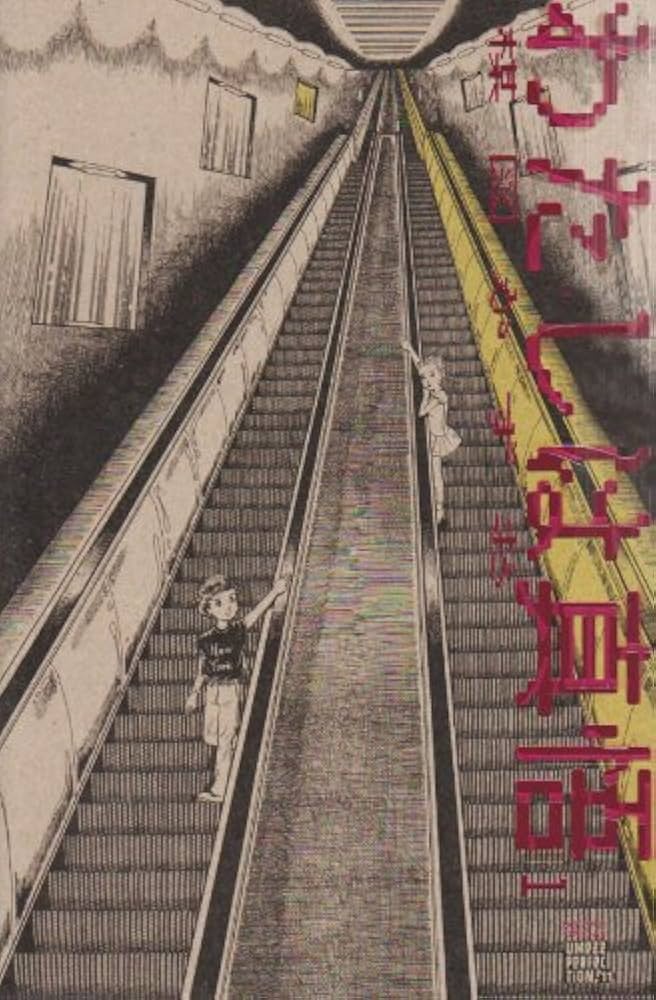

そんなスリルな作品もあるわけだが、小説家の綾辻行人が「ページをめくった瞬間に涙が出る」と語るほど入れ込む、哲学的な作品もある。『わたしは真悟』で描かれるのはロボット「シンゴ」の人生。多層的なテーマ、難解なストーリー展開、哲学的フレーズ、芸術的描写から、なかなか初読で「理解」ることは難しいが、なぜか「感動」できる。そんな不思議な作品だ。

小学六年生の悟(さとる)は父親の務め先である工場を見学中に、別の小学校の真鈴(まりん)と出会う。2人は急速に仲を深め、工場の産業用ロボットにどうやったら子供が作れるのか? と問いかける。ロボットが導き出した回答は「333ノテッペンカラトビウツレ」……。

と、要約もしづらいほど突飛な出だしから始まる。産業用ロボットが意識を持ち覚醒して、今や離れ離れになった悟と真鈴を探し歩くというストーリー展開に至るのだが、この作品の素晴らしい点は、作者のイマジネーションの連続にある。もはや読者の反応なんてものを無視し、ハンドルを振り切った状態で描き続けられる異様な物語の熱は異常。「AI」を先取りした先見性(この「先見性」や「予言力」は楳図かずお作品にはよくある)とか、様々に分析される本作だが、楳図の想像を超えた創造というか、芸術としかいえない幻視的な漫画世界を堪能していただきたい。

アートな楳図。

そんな『わたしは真悟』の続編であり、27年ぶりとなる新作『ZOKU-SHINGO小さなロボット シンゴ美術館』が発表されたのが『楳図かずお大美術展』であった。アクリル絵画で描かれた101点の連作絵画方式をとった本作。楳図かずお作品の漫画におけるコマ割の特徴として、独自のリズム、時間配分をもたらす「くどい」ほどの細かさが挙げられる。この連作絵画では、同じサイズの額のなかに一枚の絵画が入り並べられる。それぞれに「完成」した絵を持っているが物語の繋がりはある。

おちゃらけたキャラクターとは別に、読書家で理論派だったという楳図。展覧会の新作は、単なる新たな挑戦だけでなく「漫画」そのものの“フレーム”を押し広げる戦いでもあったのかもしれない。そんな新たな価値を生み出す者を人は芸術家と呼ぶのである。