2020年に急逝した今もなお、数多くのファンを抱えるイラストレーターの焦茶さん。待望の初作品集の刊行に併せて開催される個展『Reproduction』を前に、彼の発表してきた数々の作品、その軌跡を眺めていこう。

さて、イラストレーターの焦茶さんはどんな人だろうか。

デジタルで表現する日本画由来の“線”

デジタルイラストへの憧れと、あくまで「アナログに近い感覚を残したまま描く」というこだわりを両立させる為、彼が手に取ったのは“液タブ”だった。日本画をやっていた経験から、“線”には自信があった。吉田博、伊藤若冲、鈴木英人、わたせせいぞう、等の影響について後に語っている※1が、自身の“線”を、彼らの「パキッとした」作風と重ね合わせ、それをデジタルで表現する。その為に“液タブ”に可能性を見出したのだろう。

アルバイトでお金を貯め、「Cintiq 13HD」を購入。当時一番好きだったという、『アイカツ!』の二次創作を描いて、描いて、次第にコツを掴んでいった。SNSへの積極的な投稿から、徐々に支持を集めるようになる。また、イラスト集、同人誌の制作にも精力的だった。

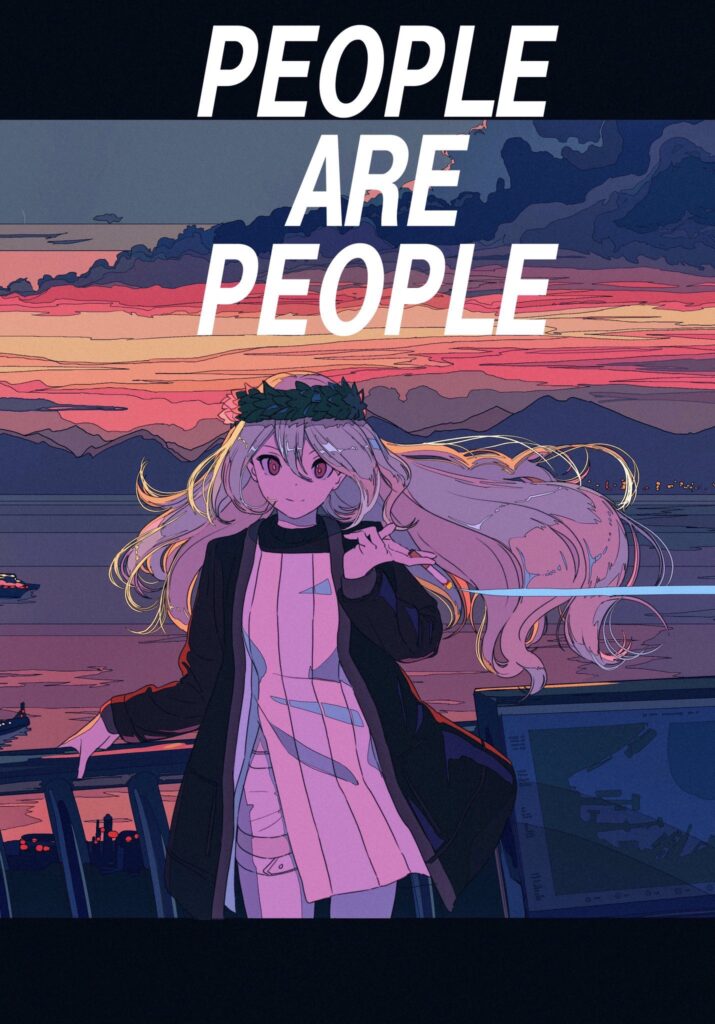

そのはじめの2冊が、『PEOPLE ARE PEOPLE』と『BLACK DOG』。

どちらもイングランド出身のロックバンドの曲名と一致するのは関係があるか無いか…。『PEOPLE ARE PEOPLE』は偏見や差別への悲しみ、怒りを歌ったデペッシュ・モードのその後の活躍の火種になった曲。『BLACK DOG』はレッド ツェッペリンの言わずと知れた名曲。セーラームーンのオマージュ合戦の一つとして、8年ぶりの来日公演を行ったばかりのアメリカのラッパー、タイラー・ザ・クリエイターを描いたXの投稿も併せて考えると、音楽への関心の高さは単なる誤読ではないだろう。

「SNOW MIKU 2017」

そんな彼に転機が訪れる。「SNOW MIKU 2017」のビジュアルの依頼が舞い込んだのだ。同イベントの特設サイトには、イラストギャラリーが設けてある。提出された作品には、本人も口にしていた、「パキっとした作風」や、「日本画の影響」が色濃く出ており、他のイラストレーターの作品の中でもすぐに彼のものだとわかる。

実際のイラストはSNOW MIKU 2017の公式サイトで是非チェックしてみて欲しい。

『重力アルケミック』

同年はこれに留まらず、表紙イラストを務めた柞刈湯葉著『重力アルケミック』が発売。実際に取材に赴き、訪れた実在の場所を背景として描く彼のスタイルは、この時から既に取り入れられていたのではないか。重力を司る“重素”の採掘によって膨張を続ける地球では、東京大阪間が5000キロを突破し──。といった作品の内容の通り、網目上に空間が分断されたイラストの薄い水色の部分が東京──スカイツリーが見て取れる──で、青紫に近い色の部分が、大阪のどこかの街並みを描いたものかも知れない、と想像が膨らむ。

その後のいくつかの作品においては、Xで実際のロケーションの写真をアップすることもあった。

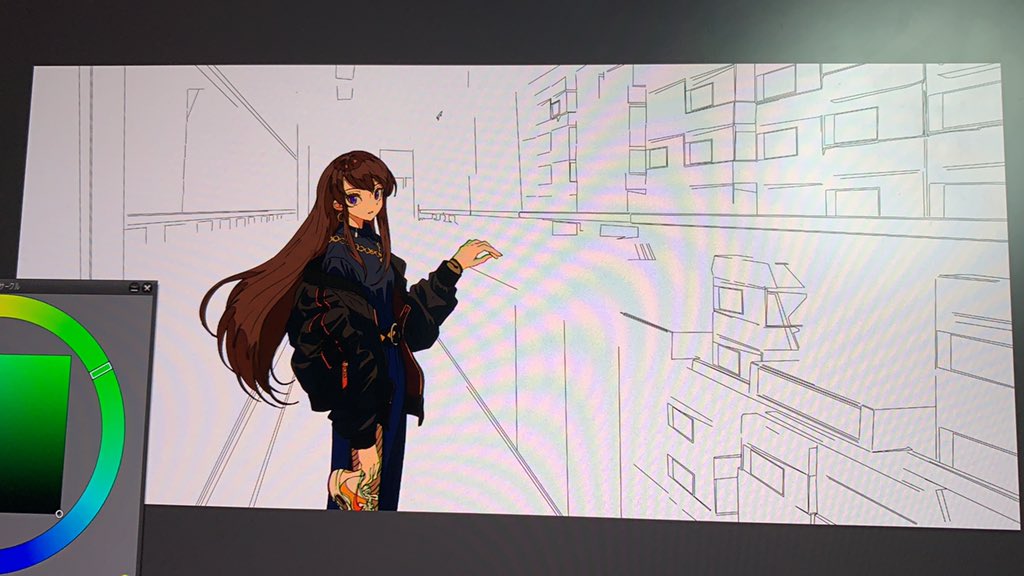

創作過程から見えてくる“焦茶スタイル”

ロケーションに限らず、焦茶さんはしばしば、制作の過程をXにて公開していた。目にした景色をラフに書き起こし、それを元に本描きに入るが、手前から奥までびっしりと棚に並んだスニーカーの箱の山を描き切った画力、胆力は想像を絶する。

また、wacom公式YouTubeにて、制作過程の一部始終が収録された動画がアップされており、完成したイラストも見ることができるから是非チェックしてみてほしい。

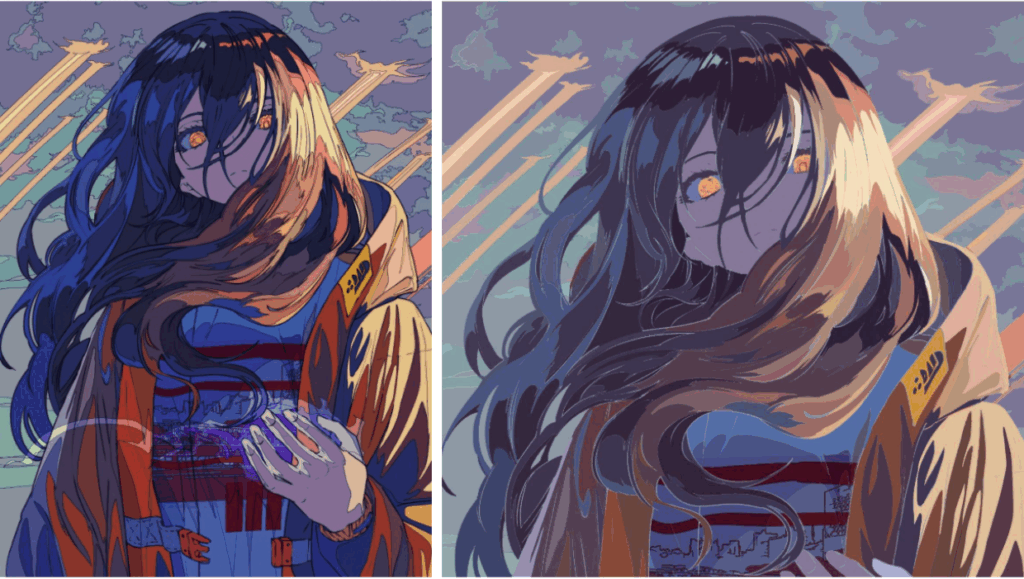

こうしたSNSを通して、完成前の状態やいわゆる元ネタまでも見せてくれるサービス精神に感謝しつつ、最も目に留まったものがある。Xの投稿にて、完成後の作品から、彼の代名詞と言っていい“線”を消して見せたのだ。

“線”なしの淡くのっぺりとしたアノニマスな雰囲気と、まるで自己紹介かのようなパキッと締まった“線”アリは、並べてみるとこうも違うのかと驚かされる。抽象が一気に具体化するような、1人のキャラクターが、眼前に、まさに“輪郭”を帯びて鮮やかに立ち現れる感覚。

そしてもちろん、彼の絵の魅力は“線”だけではない。精緻な線と対照的にべたっと描かれた箇所、全体の色のバランスなど、1枚の絵とは思えない奥行きにより、次、また次、と視線が休まる暇がない。本人曰く、何層にも分かれたレイヤーのように、1枚の絵で「視線誘導」していくゆく。それが彼の作品の叙情性に繋がっているのだろう。

2018年には、翔泳社から発行された『ILLUSTRATION 2018』に掲載。『ILLUSTRATION』とは、毎年その年の注目イラストレーター150人が掲載される図録で、平泉康児氏が監修を務める。掲載する作家は2013年の創刊当初からほとんど全て平泉氏の慧眼によるもの。

そして、この本のブックデザインを手掛けたのが、後に「影響を受けまくっている」と語っていたデザイナーの有馬トモユキ氏。自身の作品でのデザインの要素において、有馬氏の影響を多分に受けていたようで、日頃からも親交があったそうである。

2018年は商業的な仕事が増えつつも、同人誌などのオリジナル作品も精力的に発行。この年に発行されたものが、『DIE LORELEY』『AUTOMNE MALADE』『Second’s』『SUPERSTITION』『TAKE ON ME』と相当な数に昇る。このうちの『AUTOMNE MALADE』に関して、ご親族によって語られた貴重な記事があるので、そちらも併せてご覧いただきたい。

激動の2019年。イラストを通して広がっていく人の輪

そして2019年は、それまで培ってきた技術、経験を遺憾無く発揮。コマーシャルワークも一挙に増え、完全に人気に火がついた年だった。特筆すべきは、YOASOBIとして、ボーカロイドプロデューサーとして、当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったAyase氏の楽曲『幽霊東京』のMVを担当したことだろう。「初音ミク」ver.、self cover ver.合わせて5008万回再生のメガヒットを記録している(2025年9月15日現在)。

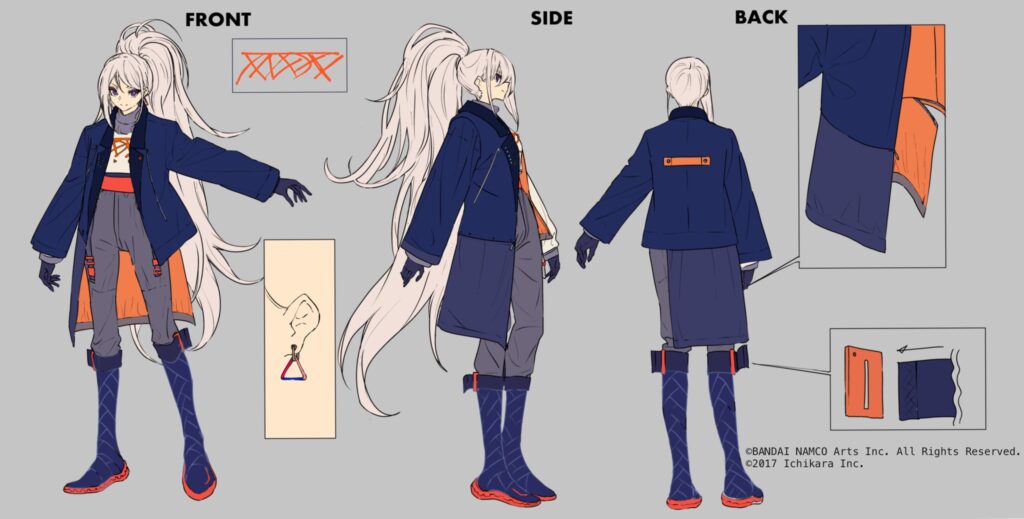

そしてこの年は、バーチャルシンガーAZKiの2ndビジュアル、衣装デザインも手掛けている。自身の作品が自在に動いているのはこれが初めてで、新しい可能性を示したひとつの転換点だったと言える。特徴的なスニーカーのデザインは、焦茶さん自身がスニーカー好きだった背景が感じられるし、ストリート系のファッションデザイン、コートの内ボタン、メッシュの入ったヘアスタイルなど、随所にこだわりが感じられる。

また、同年には詩集『あの夏ぼくは天使を見た 』が発売。焦茶さんのイラストと、毎日歌壇賞を受賞し2019年期待の新人詩人である岩倉文也の詩が交わった同作品。若き才能の邂逅から生み出される作品は唯一無二の彩を放っている。

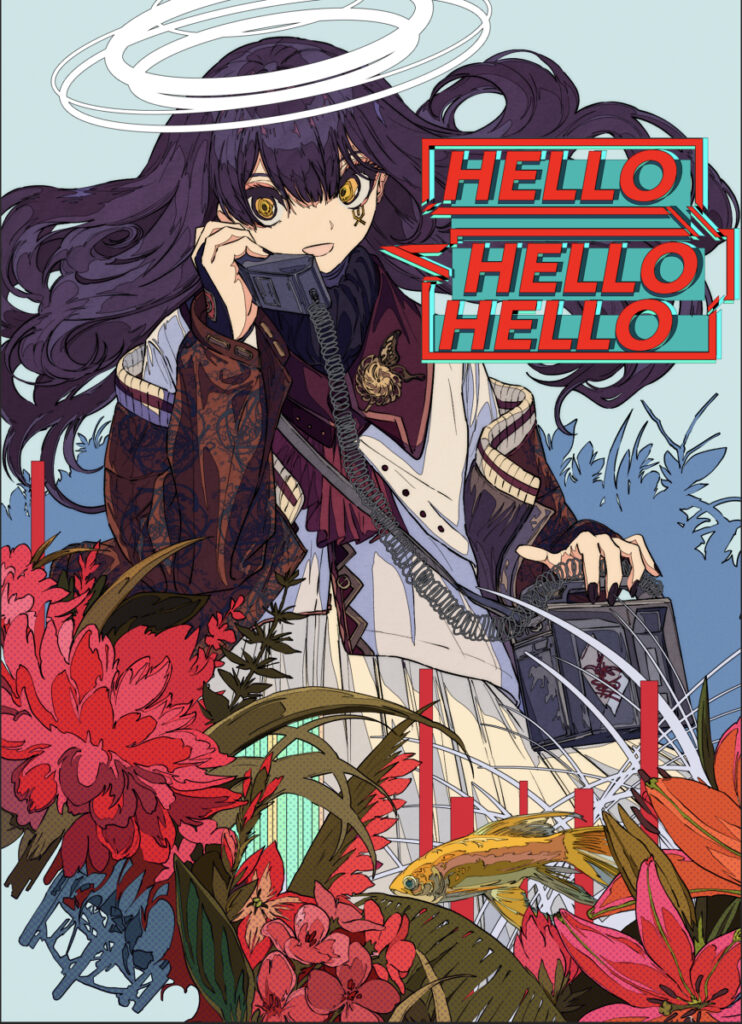

この他にもたくさんのコマーシャルワークを手掛けながら、この年2019年は初となる個展も開催。「HELLO HELLO HELLO」と銘打ったこの展示は、これまでの作品40点に加え、アナログ作品10点を展示。後に買い替えた「Wacom Cintiq Pro 32」の大画面で、さらに拡大しながら細部を描き込む彼の絵のスタイルに合うように、1.8メートルもの巨大パネル作品や、2メメートルほどもある巨大タペストリーなど、大判の作品が立ち並ぶ会場は、丁寧に描き込まれた彼の作品をたっぷりと堪能できたはずだ。

翌年2020年には、Vtuberの樋口楓の衣装デザインを担当。すぐに「でろーん」ってしてしまう彼女の可愛らしさに、かっこよさを上手く掛け合わせたデザインは、それまでの雰囲気を踏襲しつつ、焦茶さんらしい新たなビジュアルイメージを提案している。

最後に

これまで、焦茶さんのまさしく気鋭の若手作家としての活動の軌跡を辿ってきた。そしてそれらは、確かに過去のものだ。でも、「時間」という、幽霊のように実在が曖昧なものは、本当にその人を忘れさせてしまうのだろうか?過去のものになってしまうのだろうか?

作家は絵で語る。僕たちが、失うことに慣れていく中で、大事な想いを失さないでいるのなら、それは決して一方通行のやりとりではない。彼の作品を前にした生々しい感情のやり取りは、例え「時間」でさえ奪うことはできない。どれほど時が経っても、彼の作品は後世に残っていく。

そう思うのには、理由がある。

生前の彼のXの投稿で、こんなものがあった。

#誰かの推し作家になりたい

そこにはファンの方のコメントで溢れていた。焦茶さんの物語は、これからも続いていく…。

焦茶作品集『Reproduction』

2020年に急逝した今もなお、国内外で絶大な支持を得るイラストレーター・焦茶。

待望の初作品集「Reproduction」が刊行。本書は、作家に縁の深かった「音楽」をテーマにデザインされ、制作途中だった未発表の漫画作品のネーム(下描き)も掲載される。

個展『Reproduction』

「Reproduction」の刊行に併せた、個展も開催。同展示では、クライアントワークから貴重な個人作品まで、彼の活動の軌跡を幅広く展示。

さらに、これまで誰の目にも触れることのなかった未発表作品が、アートブランドGAAATによるMetal Canvas Artとして、アートとして、生まれ変わる。

金属の光沢と立体感、そして永くその美しさを保つ性質は、 彼の作品世界をより魅力的に表現し、生活の中でふと目をやった時に、そこに焦茶の世界が在り続けるという、新しいアートとの関係を提案する。

貴重なこの機会を、ぜひ会場でご覧ください。