デジタルとリアル、サブカルチャーとアートカルチャー。一見相反する領域に見える世界を繋ぐプロジェクトが注目を集めている。

「ART OF MIKU」と銘打ったこのプロジェクトは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が保有する日本が誇るIP(知的財産)である「初音ミク」を、株式会社W.creationが企画し“アート”として再解釈したプロジェクト。同社は様々なキャラクターやコンテンツを新たな価値想像によって国内外に届け、アーティストの情熱と多くのファンを巻き込んで繋いでいく。カルチャーを跨いでブーストしていく熱気ある現場には一体どんなドラマがあるのだろう。

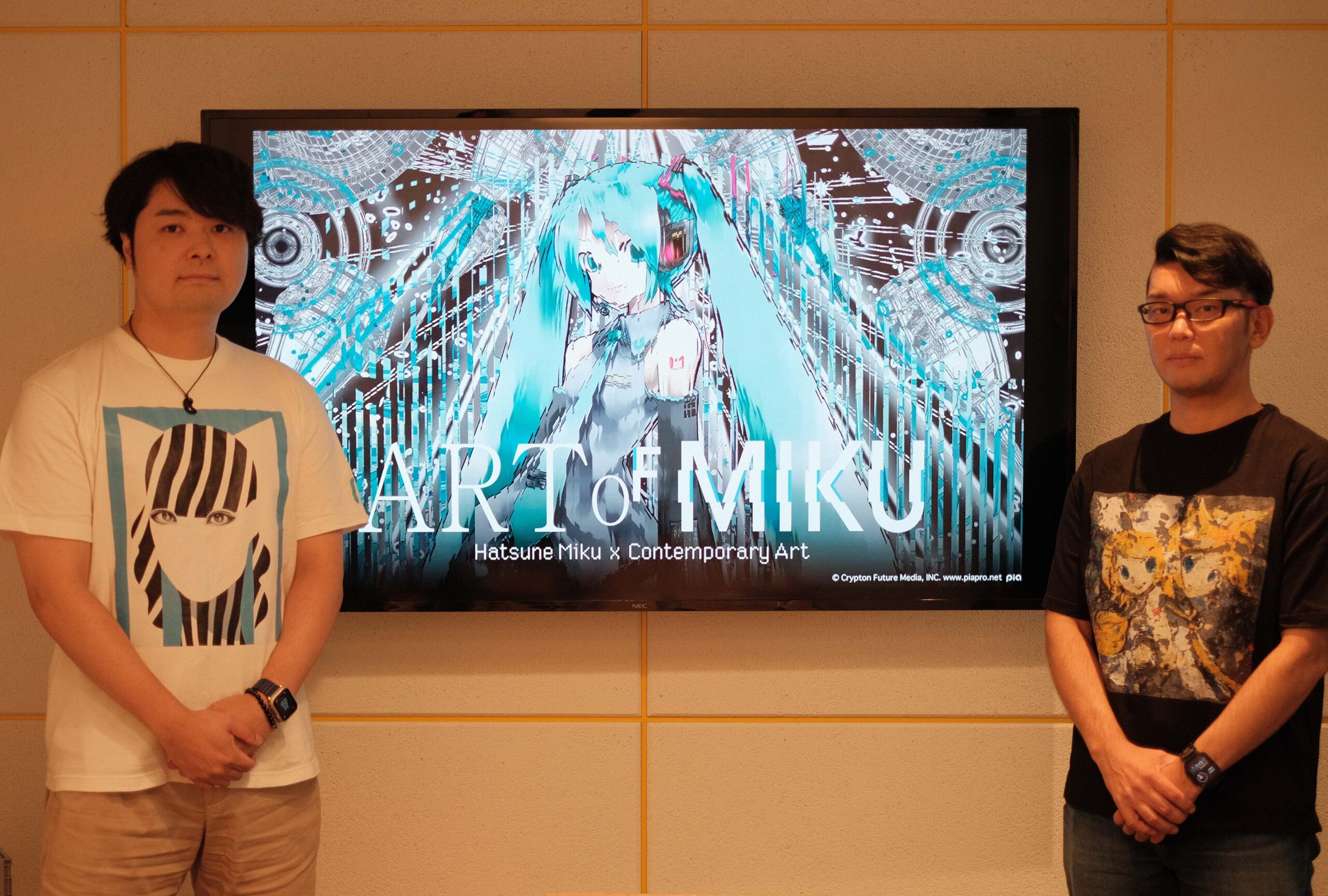

その1つに、2024年に札幌と渋谷で初開催された「初音ミク」をテーマにした現代アート展「ART OF MIKU」がある。多くのファンを動員するなど、大成功を収めた。その後も横浜、六本木、神戸、福岡、大阪で新作を発表して展示を行うなど、勢い凄まじい展開からはほとんど目が離せなくなっている。そんな「ART OF MIKU」のプロジェクトの始動、これまでの軌跡を追いかけるべく、クリエイティブディレクターである池田元基さんとアートディレクターである大西正人さんにインタビューを敢行。前後編に分けてお届けします。

「ART OF MIKU」誕生のきっかけ

このプロジェクトが始まったきっかけを教えてください。

池田氏 – まず前提として、日本の現代アート市場は、世界のアートマーケットに比べると、まだまだ成長の余地があると考えています。もっと多くの方にアートを身近に感じてもらいたい、アートに触れる機会を増やしたいという思いが、プロジェクトの根本にありました。そこで考えたのが、日本が世界に誇るキャラクターを現代アートの文脈に乗せて発信することです。日本独自の文化を生かして、クリエイターがもっと自由に表現できる場を作りたかった。それが、「ART OF MIKU」の立ち上げ、そしてギャラリーを飛び越えたアート展の開催へと繋がっていきました。

数あるキャラクターの中から、「初音ミク」を選んだ理由はありますか?

池田氏 – 「初音ミク」は、サブカルチャーとして世界的に知られているだけでなく、二次創作や多様な表現を受け入れてきた「懐の深い」存在です。クリエイターたちが自由に表現できる、柔軟なプラットフォームとしての側面が大きい。だからこそ、多様化している現代アートの文脈に乗せるのにふさわしいと考えました。「初音ミク」というコンテンツそのものに、すでに「多様性」という共通言語があったからこそ、このプロジェクトは成立したんです。

「初音ミク」が16周年ということで、最初の展示ではアーティストを16名招聘されています。その時の人選はどのように行われましたか?

池田氏 – 主にプロデューサーの山中が中心となりましたが、チーム全員でバランスを非常に重視しました。一口に現代アートと言っても、表現方法は多岐に渡ります。表現が偏らないよう整理し、現代アート、抽象表現、リアリズム、ミニマルアート、コンセプチュアルアートなど…さまざまなジャンルのアーティストに順に声をかけていきました。「初音ミク」というIP(知的財産)をテーマに、それぞれの作家さんがどんな表現を見せてくれるのか、私たち自身もすごくワクワクしていました。

これって「初音ミク」なの?

プロジェクトを進める上で、表現の自由と、IP利用における制約のバランスを取るのが大変だったと伺いました。具体的なエピソードがあれば教えてください。

池田氏 – 最も印象深い課題の一つが、「初音ミク」のIPを持つクリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下「権利元」)様との表現の許容範囲についてのすり合わせでした。作品が出来上がってきた段階で、「これって初音ミクなの?」というケースが所々に起きてきて。アーティストさんと、権利元を繋ぐ共通言語が必要でした。

「この作品はこんなに崩れているけれど、その崩れていく過程にこういうプロセスがあるんです。現代アートとして昇華しているので、決して初音ミクを壊しているわけではありません」と丁寧に説明しました。原型をリスペクトしつつ、抽象的に持っていく。その文化のすり合わせは、私たちとしても何度も対話を重ねて頑張ってやりました。

大西氏: 多くの場合は、制作に入る前のすり合わせで解決していきました。アーティストさんには、まずどういう作風にするのか、どういう方向性なのかという、作品のラフを必ず上げてもらい、それを権利元様に事前に監修していただきました。完成してからNGが出ると当然巻き戻りが発生してしまう。それを抑える為にも、事前にこの工程を何十回と繰り返し行いました。

あとは、権利元様よりいくつか表現についてレギュレーションが設けられていました。IPをお借りしている以上、そのレギュレーションをアーティストに説明する必要があるのですが、ただ「ダメです」と伝えるだけでは、「アートとして作れない」となりかねない。深く理解して頂いた上で制作に取り組んでいただかないと、出来上がる物にも影響する。そういった説明のところは想像以上にコストがかかったなと思います。

手軽なグッズこそ、アート作品に

このプロジェクトでは、ターゲットを「現代アートファン」と「初音ミクファン」の二つに分けて考えていたそうですね。

池田氏 – そうですね。純粋な現代アートファンと、その方々と比較するとあまりアートに触れる機会が少ない「初音ミク」のファンという、全く異なる二つの層にアプローチすることが大きなチャレンジでした。「初音ミク」を知っている人が見たら「これは初音ミクだ」と思える一方で、現代アートファンから見ても「この作家さんの作風だよね」「シリーズものだよね」とわかるような方向性を目指しました。この両方に「刺さる」アート展を生み出すことには苦心しました。

数多くのグッズをご用意したと伺いました。どのような狙いがありましたか?

池田氏 – 多くの人にアートに興味を持ってもらうための「フック」になればいいなと思っていました。展示会自体はアートの文脈で表現を提示し、グッズの方は触れやすい形にしたかったんです。「初音ミク」の母体が非常に大きいからこそ、「これをアートとして提示しても受け入れられるな」という側面もありましたし、二次創作に寛大な土壌があったことも大きかったです。

印象に残っているグッズや、イチオシのグッズを教えてください。

大西氏 – 制作した様々なグッズの中でも、イチオシは私たちも着ているこちらのTシャツです。アート作品が前面にプリントされていて、とてもおしゃれですよね。「アート作品をまとう」というTシャツならではの体験を提供できるのが魅力です。

私が着ているのは仲衿香さんの作品「R&L」、そして池田が着ているのは松山しげきさんの「Portrait of dazzle MH-03」です。

「ART OF MIKU」では、アート作品の魅力を最大限に生かし、現代アートファンにも「初音ミク」ファンにも、気軽に手に取っていただける「グッズ」という形で楽しんでいただけるようにしました。

大西氏 – そのほか、イチオシのグッズとして、タカハシマホさんの作品「マサユメ」に描かれたキャラクターをアクリルフィギュアにしたものがあります。アート作品の一部をそのままグッズとして再現することで、「アート」と「グッズ」の境界線を曖昧にしました。高価な一点もののユニーク作品は手が出せないけれど、気軽に手に取れる「グッズ」という形でファンに届けられる、これまでにない試みです。この取り組みは、単なるサブカルチャーとしてのグッズとは少し異なる文脈で成立した点が大きな収穫でした。

グッズ化にあたって、作家さんとのやりとりで苦労したことはありますか?

池田氏 – 現代アート作品がキャラクターとコラボしてグッズ化されることは業界全体から見てもまだ少なく、珍しいんです。だからこそ、Tシャツや、作品内のキャラクターをアクリルスタンドにしたりと、様々な形でグッズ化を実現しました。

大西氏 – 確かに、作家さんの中には、ユニークな一点ものである作品が、簡易的なグッズとして流通することに抵抗を示す方もいました。作家さんの意向を第一に尊重しながらも、アートをより身近に感じて欲しいという目的を丁寧に説明することで、最終的には企画に賛同いただけて、多くの作家さんにグッズ化を承諾していただきました。「初音ミク」のグッズは世の中に数多くありますが、現代アート作品を題材にしたものは非常に珍しいです。アート作品は高価で手が出せないけれど、グッズとして手元に置きたいというユーザーのニーズに応えることができました。

こだわった「キャプション」。 徹底した分かりやすいアート展

展覧会では、作品の解説を工夫したと伺いました。

池田氏 – 現代アート展の多くは、鑑賞者それぞれの経験や知識、感情に基づいて作品を自由に解釈したり、対話する”余白”を残すために、キャプションの情報をシンプル(作家名/タイトル/制作年のみなど)にしている傾向があります。しかし、この余白が時には、作品を読み解く手がかりが少なく、鑑賞者が作品の本質的なコンセプトや作者の意図を深く掘り下げることを難しくするという側面も持ち合わせていると考えています。私は、この「情報が少ないことによる解釈の難しさ」こそが、現代アートと一般の人々を隔てる”無言の障壁”の一因だと捉えています。この課題に対し、私たちはキャプションに作家の経歴や作品のコンセプトを丁寧に紡ぎつつ解釈の余白も残すことで、鑑賞者がより深く作品とつながり、その世界観を理解できるような体験の提供を目指しました。

確かに、コンセプトまで明かして書くのは珍しいですよね。

大西氏 – 私たちは、普段あまり美術館に足を運ばない現代アートに馴染みのない方でも楽しめるよう、分かりやすく、読みやすいキャプションを心がけました。単なる作品説明にとどまらず、読み物としても楽しめるように、本来は掲載されないような作品のコンセプトや作家の情報を載せています。また、アート作品の解説ツアーも実施しました。作品のコンセプトだけでなく、制作時の裏話など、来場者の興味を引くような内容を盛り込んだ分かりやすい解説を心がけた結果、多くの方から「現代アートは難しいと思っていたけれど、コンセプトを理解したら面白く感じた」「身近に感じられた」といった嬉しい感想をいただきました。

コンセプトを細かく書くことに、作家さんの抵抗はありませんでしたか?

池田氏 – 思いの外反発はほとんどなく、むしろ協力的でした。イベントの目的を丁寧に説明し、「現代アートを知らない人に楽しんでもらう」という大きなテーマに共感してくれたんです。多くの作家さんが、より多くの人に自分のアートを知ってもらうためにコンセプトを書くことに協力してくれました。作家さんによっては、特定のコンセプトを持たない方もいらっしゃったため、その場合はあえてコンセプトを載せない判断をしました。

ウェブサイトもユニークでした。どのようなこだわりがあったのでしょうか?

池田氏 – 現代アートには多様な表現があるので、オーソドックスなキャンペーンページのようなフラットなデザインではなく、スクロールしていくと作品が動くような、インタラクティブで好奇心を刺激する仕掛けを詰め込みたいとオーダーしました。

初回の展示を通じて、手応えは感じましたか?

池田氏: 私たちも手探りではありましたが、カルチャーとしての文化がすでに醸成されている「初音ミク」なら、現代アートも受け入れてくれるだろうという確信はありました。SNSなどでも批判的な言葉はほとんどなく、多くの方が温かく迎えてくださったことに、すごく感謝しています。イラストレーターが描く「初音ミク」とは全く違う領域で、こういう表現もあるんだということを提示できた手応えを感じています。このプロジェクトは、「初音ミク」の二次創作に非常に寛大な土壌があったからこそ、実現できたのだと思います。

前編最後に、権利元であるクリプトン・フューチャー・メディア株式会社 ライセンスビジネスチーム マネージャー 目黒 久美子様より、本インタビューに際して特別にコメントを頂いたので、掲載させて頂きます。

「初音ミク」の「ART OF MIKU」としての展開をご覧になってどう思われましたか?

目黒氏 – 「初音ミク」は今まで様々なコラボレーションをしてきましたが、現代アートでの展開は事例があまりなく、「ART OF MIKU」が開催されるまで、一体どんな反響となるのか、正直全く予測がつかずでした。ご提案をいただいた時から、皆さんと企画を検討し監修を進めて実際に開催されるまで、初めて知ることばかりで、監修をする立場である我々も、何が正解なのか時には悩み、模索しながらの日々でした。

開催後、ファンの皆さまをはじめ、普段ミクでのイラストや楽曲でご一緒しているクリエイターさんや、SNSでも大きな反響をいただくことができました。また、作品を作っていただいた作家さんたちが、それぞれに「初音ミク」という存在を解釈され、様々な表現で向き合って作品が生み出されていく、その想いや過程を知ることができ、「初音ミク」を通して未知の世界に触れることができたのは、我々もファンの皆さまと同じく、素晴らしい経験となりました。「初音ミク」の新たな可能性を開いて下さったことに感謝しております。

後編では、年間400回に及ぶミーティングの実態や、メンバーの個人的な想い、そして今後の海外展開への展望について詳しくお話を伺います。