エフィメラとは

「エフィメラ」と聞いてピンとこない人も多いかもしれない。エフィメラ/ephemeraとは、「短命な/一時的な/はかない」といった意味を持つ言葉で、美術用語に置き換えれば、保存されることを考慮されていない、即物的に生産された小さな紙媒体のことを指す。筆者がエフィメラというものに出会ったのは、「フルクサス/fluxus」という芸術運動に興味を持ったことがきっかけとなり、調べているうちにエフィメラの存在に辿り着いた。エフィメラとフルクサスの関係には後日触れることにして、エフィメラの魅力について語っていこう。

読者のみなさんも、いいデザインのチラシやDM、パンフレットを捨てずに取っておいた経験があるのではないだろうか。現在でもおびただしい数のチラシやDMが作り続けられている。しかしデジタル技術の発展とともに、紙媒体での配布がなくなり、InstagramやWebサイトといった存在に代替しつつあるのも事実だ。つまりエフィメラは減少傾向にあるといっていい。

そもそもの始まりは、今よりもずっと前。展覧会やイベントがあるとアーティストたちは招待状やDMを仲のいい友人や支援者、ギャラリーやプレスなどに向けて制作していた。その当時は広く宣伝する手立てがないため、それらがアーティストやイベントを知ってもらう唯一の手段となったため、各アーティストたちが趣向を凝らしながら制作されたものも多かった。つまりエフィメラがそのアーティストやイベントの顔になる、ということでもあった。

あのアーティストのエフィメラ

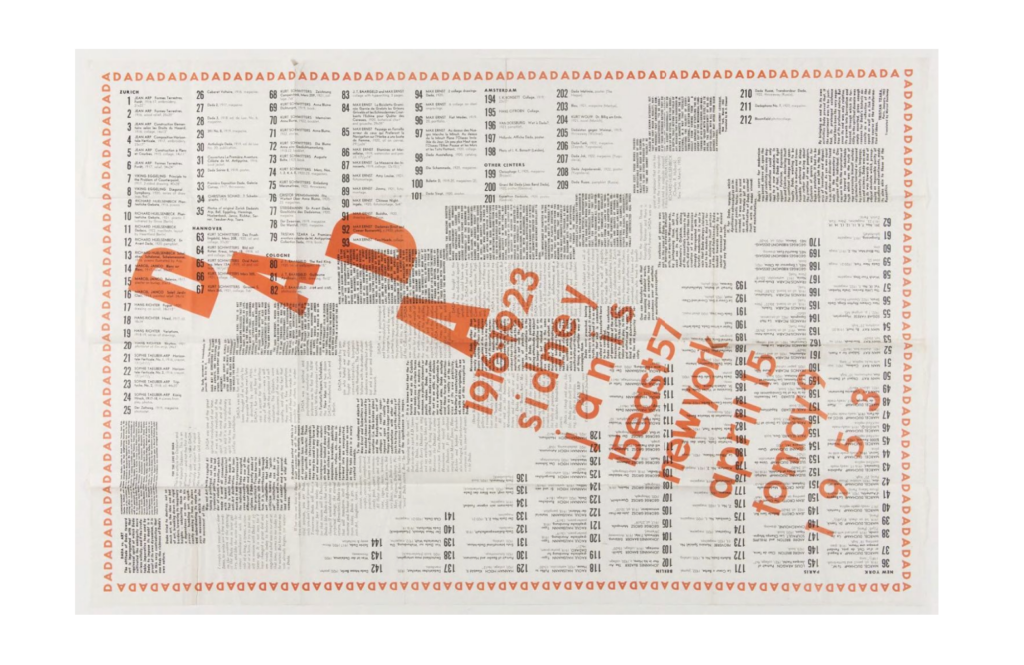

現代美術の祖とも言えるマルセル・デュシャン/Marcel Duchampもエフィメラルな作品を多く残している。

ニューヨークでのダダに関する展示を行った際の活版印刷による展覧会カタログとポスターデザインとのことだが、作品が折りたたまれていることからもわかる通り、保存状態も決していいとは言えない。しかしグラフィカルな文字の配置や、アートワークのようなデザインは今見ても参考になる。

さらにエフィメラには、時代性を色濃く映し出すという側面もある。長期的に存在することを前提に作られた美術作品や書籍とは違って、即物的・即興的に作られており、展覧会やイベントが終わったら捨てられてしまうようなものであるため、その時のアーティストたちの思想や感情が反映されやすく、短期的に制作されることが多いため、同じアーティストの作ったエフィメラ出会っても、時期によって作風が全く違うこともしばしば。そんな点もエフィメラを、これからもウォッチしていたいと思わせるうちの一つだろう。

日本のエフィメラを見つけにいこう

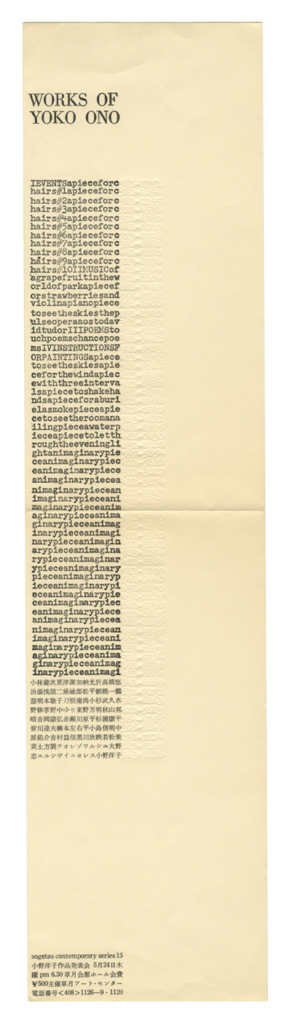

日本でもたくさんのエフィメラを見つけることができる。1950年代から60年代にかけ華道の流派の一つである草月流の総本山・草月ホール(現在の東京・赤坂に所在する草月ホールの前身となったアートスペース)では、三代目家元でアーティストでもあった勅使河原宏(てしがわらひろし)のもと、様々なイベントが催されていた。多彩なジャンルの表現がその枠にとらわれずに自由に集まり、創造し、発表し、批評し合える場、アーティスト同士が交流できる場を目指した草月ホールでは、アーティスト自身で自作をプロデュースするという仕組みが取られ、日本のコンテンポラリーアートの発信地になっていった。特に現代音楽の新しい発表の場となった「草月コンテンポラリー・シリーズ」では多くの素晴らしいエフィメラ作品が登場している。

アーティストの小野洋子(オノヨーコ)もこの草月ホールで作品の発表を行っていた。この発表の数年後に、かの有名なビートルズのジョンレノンと世紀の婚約を発表し、数奇な人生に飲み込まれていくことはみなさんもご存知だろう。1962年に小野の制作した音楽作品の発表会が開かれ、そのイベントに合わせて制作されたこちらのフライヤーは、広げると全長40センチを超える不定形で、整然と並べられた文字情報の脇にはエンボス加工がされており、力の入れようが伺える。当時の小野は一柳彗やジョンケージ(「4分33秒」という音楽作品で有名なアーティスト)らとともに新しい音楽の形を模索していた。それを間接的に表現するためのエフィメラだ。

近年、エフィメラが小さな盛り上がりを見せており、エフィメラのコレクターでもある清里現代美術館のアーカイブブックが発売されたり、エフィメラ作品を収蔵していた慶應義塾大学アート・センターとJapan Cultural Research Instituteによる展覧会「エフィメラ:印刷物と表現」も2024年に開催された。

膨大な数が存在するエフィメラだが、未開拓な部分も多い。新しい作品の領域になりうるかもしれない。コンセプトアートもいいけれど、即時的でアーティストの熱のこもった作品の多いエフィメラをチェックしてみるのも悪くないかもしれない…!