AI(人工知能)の進化や浸透が著しい。あらゆる機械技術に組み込まれるだけでなく、「Chat GPT」を日常使いしている人もいるし、今やどの分野でも無視できない存在になっている。

例えば昨年の芥川賞受賞作『東京都同情塔』を執筆した作家・九段理江氏は授賞式にて「受賞作の5%は生成AIによる」と答え大きな話題を呼んだ。悔しいけれどこの記事だって、生成AIに書かせた方がより良くなる可能性はなきにしもあらず……。

「技術と芸術」言葉の起源から探る根源的な関係

では、芸術の分野ではどうだろう。近年は生成AIはもちろん、VR/ARを取り込んだ作品やドローンカメラを用いた作品が発表されるなど、テクノロジーの変化・進化に対応したアート作品が散見されるようになってきた。作品だけでなく、美術館のバーチャルツアーなども人気コンテンツの一つだ。

しかしながら「技術と芸術の関わり」という視点に立てば、変化は今に始まったことではないことがわかる。この連載では、そんなテクノロジーとアートの歴史を、あくまで簡単に、そのターニングポイントを挙げつつ振り返っていく。そのまえに。前編となる今回は「芸術」という概念の始まりまで遡ってみたい。

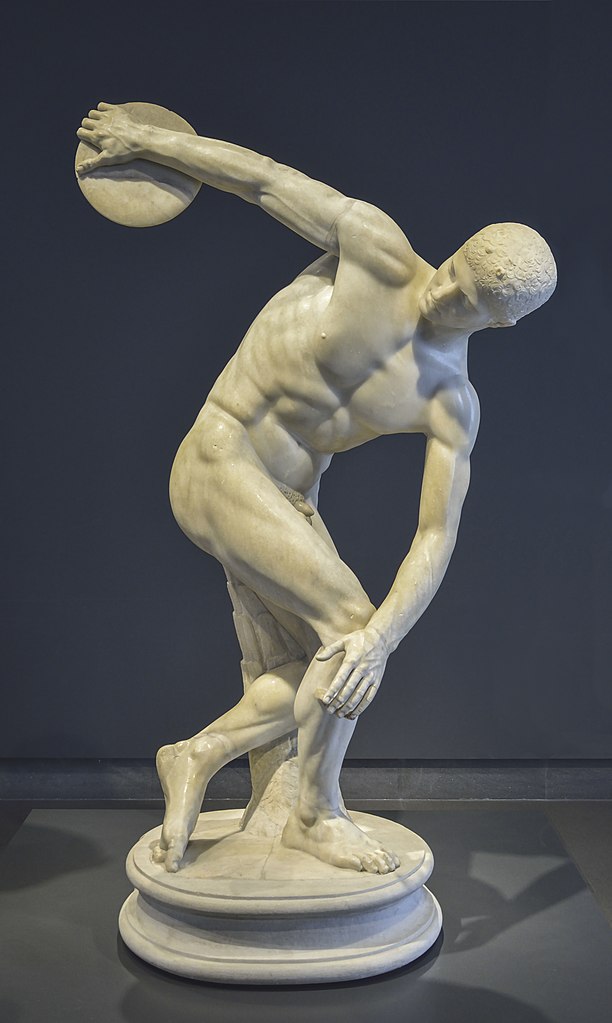

突然ですが、「芸術(アート)」の語源はなんでしょう。一説には、古代ギリシア語の「テクネー」、ラテン語の「アルス」などが挙げられる。これは「技巧/術」を意味する単語だ。今日的な意味での「芸術」を指すだけでなく、もっと広い意味での技法や知識と応用までを指す言葉だったそうで、弁論術、医術、建築、料理なども含まれており、人間の「技」を指す語として用いられていたとか。

技術と芸術。小中学校の科目を思い出してみると、全く異なる内容がカリキュラムされていたけれど、言葉の出自を辿れば取り立てて相反することでもないのである。

古代から中世あたり(近代以前)までにおいて、基本的に芸術は技芸。エジプトでは「完全さ」の再現が美として求められていたし、王侯や聖職者ら高貴な人物を描いた肖像画は、いかに時の人を精緻に(欠点を隠しつつ)表現し、市井の人々に伝え、後世に残すか、その技量が問われていた。

時代を超える「技」の美学 ー 古代から縄文まで

ここ日本ではどうだろう。『太陽の塔』で知られる岡本太郎は、「縄文」の世界を芸術の文脈で発見したことでも有名だ。スマートな胴体。引き締まったくびれ。ふくよかな膨らみをもつ縄文土器を見て衝撃を受けた岡本太郎。縄文人たちの「技術」、そこから生まれ出される造形美を賛美し、日本美術の原点を感じた岡本太郎は「縄文土器論」を執筆。美術の教科書が「縄文」から始まるきっかけを作り、その後の縄文ブームに繋がった。

高い技術をもったいにしえの“芸術”。進歩史観(昔から現代へ向かって直線的に進歩しているという考え)では、美術の歴史は理解できない。時代によって、作品の目的や意義が違うからこそ、「昔なのにすごい」というよりも、「昔だからこそのすごさがある」というように考えることもできるし、縄文のように、名もなき人々や職人たちによる痕跡が芸術として捉えられるようになることもある。

現代アートにおける技術の進化と表現の広がり

作家たち、そして芸術にかかわる名もなき人々は常々、その時代に呼応し表現を模索しているのだ。だからこそ、インターネットの回線が全世界で繋がり、スマートフォンを誰もが手にする現代におけるアーティストたちは、この時代に呼応するようにインタラクティブ(双方向性)なアート作品や、没入型のアート作品の制作も行なうことがあるのである。

やや駆け足だが、テクノロジー(≒技術)とアートが、その根源から密接な関係にあることがわかったはず。続く中編では、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロらが活躍したルネサンス期、モネをはじめとする印象派の画家たちの作品を照らしながら、テクノロジーとアートの関わりを読みといていきたいと思う。