シンガポール出身のデジタルアーティスト、GUWEIZが約5ヶ月ぶりに来日。前回の原宿でのGAAAT個展から、東京の街並みや明治神宮など日本の風景からインスピレーションを得たという彼に、創作の原点から現在のスタイル確立までの道のりを語ってもらった。『ロード・オブ・ザ・リング』や「ベルセルク」などのポップカルチャーにも深い造詣を持ち、シンガポールでの学生時代に鉛筆で密かに絵を描き始めたことが今日のキャリアの出発点となった。常に探求心を持ち続け、行き詰まりをも創作プロセスの重要な一部と捉える彼の美学と哲学に迫る。

GUWEIZのアイデンティティ

B- 前回の来日から約5か月ぶりですが、その間に新たな創作のアイデアは生まれましたか?

GUWEIZ- GAAATとの原宿での個展はとても刺激的な経験でした。普段のファンとの交流はネットを介することが多いですが、原宿では、ファンの方々のリアルな熱気を感じ、アイデアに加え、創作に対するエネルギーをもらえました。ファンがいることで今の自分があることをとても実感しました。これから様々な作品を作り、皆様に共有できることが非常に楽しみです。

B- 普段の作品作りではどのような事からインスピレーションを得ていますか?

GUWEIZ- 美しい物です。美しいと私が感じるもの。例えば街の風景をとってもそうですし、中世や近代の衣装デザインなど、様々な物に対してインスパイアされています。あとはポップカルチャーや他のアーティストもそうですけど、東京では多くのインスピレーションを得られたと思います。明治神宮にも行ってみましたけど、素晴らしかったです。

東京はすべての建物に独特な雰囲気があるなと思っています。例えばシンガポールでは、多くの建物が均整の取れたデザインなんです。でも東京の風景を見ていると母国とは違った建物の配置、制御されてる様な混沌さに魅了されました。

B- これまでどんなポップカルチャーに触れてきましたか?

GUWEIZ- 良い意味で様々なものに興味がありました。ハリウッド映画から日本のアニメまで幅広く楽しんでいましたし、各作品の微妙な違い(例えばハリウッド映画の広大さから漫画などのタッチの緻密さ)をバランスよく楽しんでいました。

B- その中でもずっと好きな映画やゲーム、漫画を教えてください。

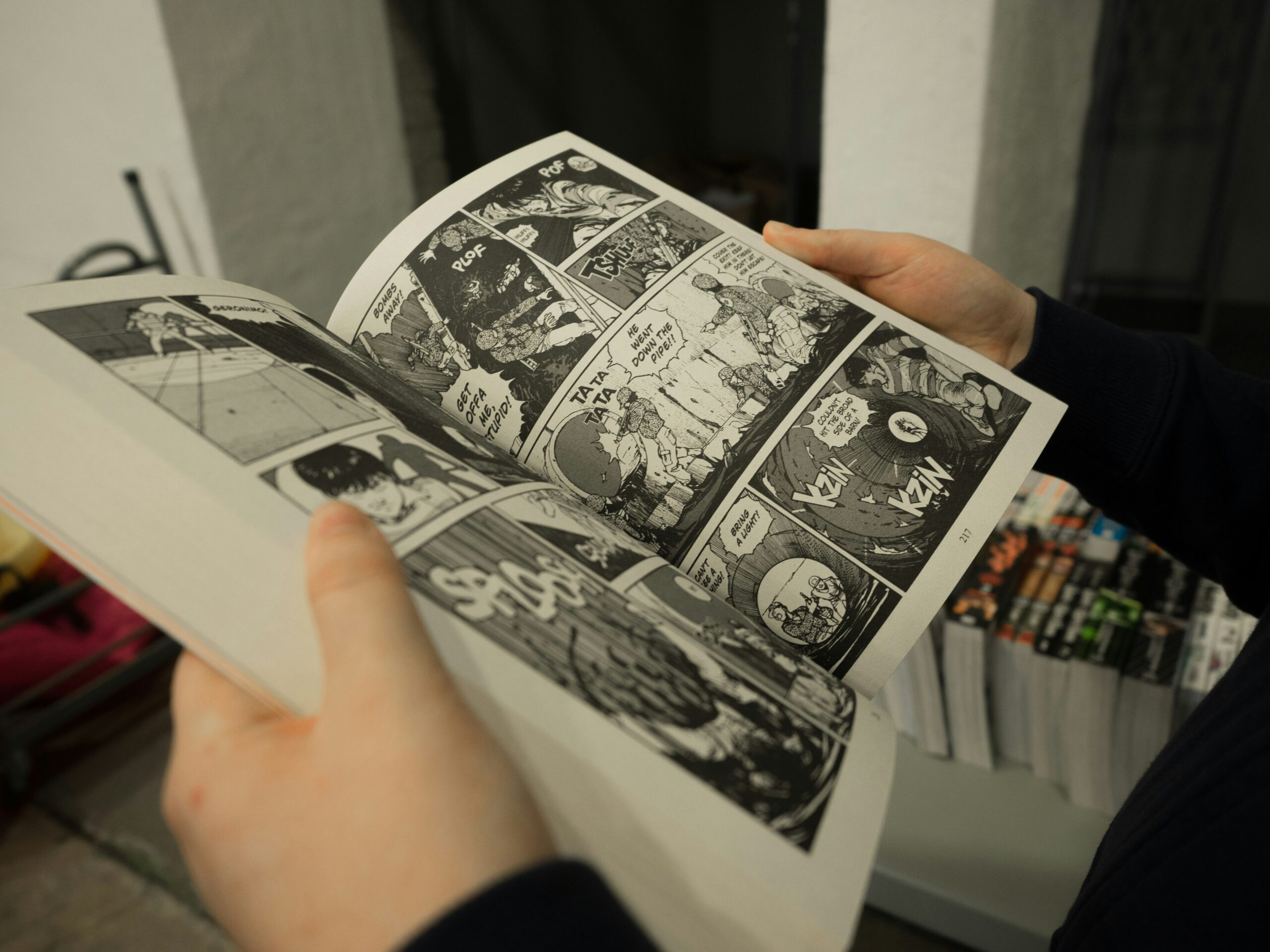

GUWEIZ- 『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズは大好きです。脚本や演出に派手さがありながらも、暗いシーンを表現するのがとてもうまく、暗い中にも一筋の明かりがしっかりと表現されていて、私の作品にもそういった要素を取り入れています。あとはフロムソフトウェアのタイトルや、漫画だと「ベルセルク」も、今でも読み返すくらい大好きです。

B- 他のアーティストから影響を受けることはありますか?

GUWEIZ- もちろんありますよ。でも、単に真似するのではなく、なぜその表現を選んだのかを考えています。アーティスト同士が影響し合って、それぞれが自分なりのやり方で表現しているのを見るのはとても楽しいですし、時には「自分ももっと頑張らなきゃ」と思うこともあります。そういう刺激があるから、どんどん挑戦してみたくなるんですよね。

アーティストとしての出発点

B- アーティストを心がける転機やきっかけになった出来事、もしくはなぜアーティストになりたいと思ったのですか?

GUWEIZ- とにかくシンガポールは勉強熱心な国だったんです。そんな中で、日本でいう中学生くらいの頃でしょうか、数学の授業が苦手で成績も良くなく、家でゲームもさせてもらえませんでした。そんな時期にふと、鉛筆で絵を描いてみたんです。家族には私が描いてることは気づかれなかったので、なんとなく描き続けてました。これが当時の私の楽しみの一つになっていったんです。あの時、趣味であったゲームに変わって絵を描き続けてきたことが、今、アーティストになったきっかけです。

B- 現在の制作のスタイルになるまでにどのようなプロセスを辿ってきましたか?

GUWEIZ- まずは自分が好きなアーティストの作品や好きなものを模倣することから始めました。最初は本当にひどかったです。スキルが不足しているので出来栄えがよくなかった。描くにつれて、次はこうしてみようと工夫するようになったんです。小さめのポートレイトでキャラクターを描いてみて、追加する形で様々な背景や要素を取り入れていきました。少しづつ時間をかけて絵を描いていくこと、物事の視野を徐々に広くしていくこと、この工程の中で新たな発見であったり探求心を向上させました。この探求する心構えによって、自分の作品の幅も広がっていったのです。

経験を重ねるにつれて作品の描き方、時間のかけ方、表現に対してより効率的になりました。作品を描く中で、思ったものと違うと感じた際は、これまでの経験を活かし、視点を変えて少しづつ仕上げていく、こういった自然なプロセスを大事にしています。

B- フィジカルアートではなくデジタルアートを選んだ背景には特別な理由などはありましたか?

GUWEIZ- デジタルアートのアクセスのしやすさに注目しました。鉛筆やペンの作品ではスキャンした際の出来栄えも良くありません。もちろん、そのジャンルで色彩豊かな方々はいますし、ただ私はそうではなかっただけです。道具をとっても、特にアート業界と縁がない環境だったので、両親に道具を都度揃えてもらう必要があり、それだったら中古のタブレットでも十分に始められると思いデジタルを選択したのです。

今でも当時と同じモデルのタブレットを愛用していて、たまに「もっと高い良いもの使えば?」などと言われたりもしますが、もうこれに慣れてるし、安心するんですよ。それでも初心者にとっては非常に始めやすいと思います。そこまでお金のかかるものでもなく、部屋を占有するほど大きくもない、そういった部分に惹かれたんですかね。

B- これまで作品作りを続けてきて印象に残っている作品、またその理由を教えて下さい。

GUWEIZ- 花田美術で展示をした「Ash」という作品です。私にとって完璧な作品だと思えたからです。他のアーティストが見たら改善点などあるかもしれないですが、私にとってはその作品が完璧だったのです。

B- 制作過程の中で、行き詰ったことや大変だなと感じた体験はありますか?

GUWEIZ- もちろん。一つの作品を描き上げるのに15回くらいは描いて、悩んで、描いてを繰り返しているんじゃないですかね。この制作過程こそが、行き詰りが起きている事が、重要だと思っています。行き詰るということは、絵に対して真摯に思考を巡らせているんです。何も考えずに描いているだけでは良い作品は出来上がりません。つまり、描くということは、こういった行き詰ったプロセスをどうにかしてまとめ上げ、対処していくかを学ぶ経験だと考えています。それを繰り返したことで今の自分の作品にスタイルが生まれていると思います。

インタビュー後編では、彼の最新作品や将来の展望、MCAの表現について、さらに深く掘り下げていく。

OIAチケットプレゼントキャンペーン開始!

OIAチケットプレゼントキャンペーン開始!GUWEIZの世界観を“リアル”に体感できるチャンス。

OSAKA INTERNATIONAL ART 2025(5/31〜6/1)のチケットが当たるキャンペーンを実施中!SNSフォロー&応募フォームで申し込み完了!

まずは BAM公式アカウントをチェック!

※お一人様2枚まで

BAM公式アカウント