夏真っ盛りとなった今日この頃、連日の暑さの報道に耳を痛めてしまう。日本では千年前から「春はあけぼの、夏は夜・・・」と清少納言が言い放ったように、昼間と比べ少し涼しくなった夏の夜は格別なものがある。そんな夏の夜を彩るもの、祭り。夏は祭りに行かねば!

岸和田のだんじり祭りや“奇祭”で知られる岐阜県の郡上おどりなど日本各地にさまざまな祭りがある中で、一際異彩を放っているのが青森・ねぶた祭りだろう。伝統もさることながら、巨大な「ねぶた」が夜闇を練り歩く様はテレビで見てもド迫力。一度は見にいってみたいと思っている人も多いだろう。

実はこの「ねぶた」、毎年新しいものが作られており、その全てが伝統の技術を受け継ぐ職人たちの手作業によって作られている。それぞれのねぶたの表情や髪の流れ・着物の柄合わせに至るまで一つとして同じものはなく、それゆえ毎年多くの人々を熱狂させる。祭りの熱気と、出店でちょっと一杯を楽しむのもいいけれど、紙と灯りの芸術作品としての「ねぶた」を目を凝らして鑑賞してみてはどうだろうか。

ねぶたの起源は、諸説あるが七夕祭りの灯籠流しの変形であろうといわれている。

奈良時代に中国から渡来した「七夕祭」と、古来から青森のあたりにあった習俗や行事が一体化して祭りとなり、その後紙と竹、ローソクが普及されると祭りで灯籠を作るようになる。それが変化して人形やねぶたになったという考えが一般的だ。青森の中の地域によっても少しづつ違いがみられ弘前では「ねぷた」という名称で親しまれている。

巨大総合芸術作品「ねぶた」はこうして出来上がる

毎年30を超える大小のねぶたは、下絵を描いたのちに3ヶ月ほどかけて制作に移る。彫刻を作るがごとく、木材と針金によって躯体部分を造形。かつてはその全てを竹で行っていたというから驚きだ…!大きいもので約1000個もの電球を取り付ける電気配線や、躯体に紙をはって日本画の技法に基づいて墨跡、ロウ引き、絵付けをほどこし完成となる。歴史上の人物や神話をモチーフにすることも多いことから、時代考証も行われているそうだ。出来上がったねぶたを大人30〜40人で担ぎ上げて、ようやく私たちの目で見ることができるのだ。

デザイン、サイズ、立体感。そのどれをとっても他で見ることはできないだろう。しかもそのねぶたが祭りになると動き出す。この祭りの異常性にようやく気づいただろう。

どうしても祭りの当日にいけない、という方には青森駅からアクセスできる青森市文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」に行ってほしい。街の発展を見届けてきたねぶた祭の歴史や魅力を余すことなく紹介するとともに、一年を通じて祭り本番に出陣した大型ねぶたを間近で鑑賞することができる施設だ。ねぶたに触れられる他、祭りに参加しているかのようにねぶた囃子が流れる中で実物のねぶたをたっぷりと堪能できる。

ねぶたを自宅でも楽しむ

美しく力強いねぶただが、毎年作られた作品はどうしても廃棄されてしまっていた。そこに着目したのが「NEBUTA STYLE (ネブタスタイル)」だ。大型ねぶたの和紙を1枚1枚丁寧にはがし取り、インテリア照明としてアップサイクルしたり、ホテルの障子などに利用している。開発においては、第一線のねぶた師と、多くのメーカーやデザイナー、アーティストなどとコラボレーションをすることによってねぶたに新しい価値が生まれている。

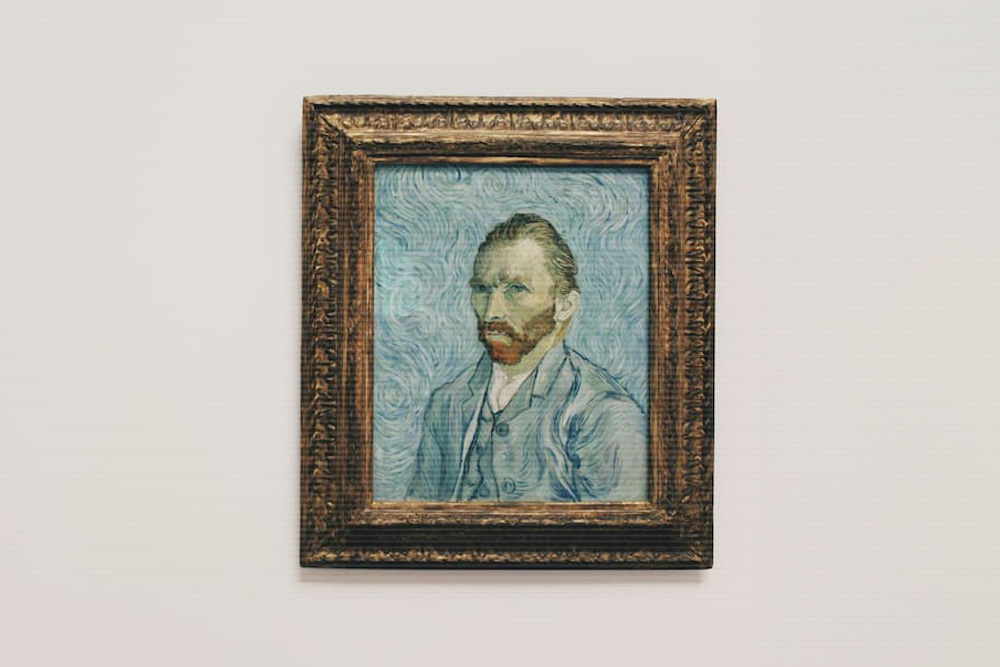

青森発の日本を代表するアートとして「ねぶた」を世界に発信していけば、ねぶた祭りがもっと盛り上がるだろう。世界中のミュージアムでねぶたをはじめとした祭りの文化や作品が展示されるとしたら、「ねぶた」を違った見方ができるようになるかもしれない。