新聞・雑誌からラジオへ、ラジオからテレビへ、テレビからスマートフォンへ。テクノロジーの進化とともに、それらは共存しつつも、メディアの種類やあり方は変化している。

アートにおいても、新たなメディアを用いて表現方法を模索するアーティストたちが増えている。それらはメディアアートと呼ばれ、絵画、彫刻、版画など伝統的な媒体 (=メディア)に対して、新しい媒体を用いた「ニューメディア」のアートとして知られる。

例えば、観客の動きによって作品に何らかの変化を生じさせるインタラクティブアート、インターネットを主要なメディアとして展開するインターネットアート、ビデオテープやDVDなどを用いたビデオアート、作家自身の身体をメディアとし、観客を前にした実演を作品とするパフォーマンスアートなどなど、簡単に示すならば、コンピューターや電子機器といった「新しい媒体と芸術」が融合した作品だ。今回は現在進行形で起こるメディアアートの動きをかいつまんでご紹介する。

メディアアートは多様なジャンルへ

メディアと一括りにいっても多様な作品がある。まず紹介したいのは、3DCGアニメーションからキャリアをスタートしたアーティスト、デイヴィッド・オライリー。スパイク・ジョーンズ監督の映画『her/世界でひとつの彼女』(2013)では、劇中に登場するビデオ・ゲームを担当したほか、テレビ番組「アドベンチャー・タイム」や「サウスパーク」の作者としても活躍。アニメーション作家としてのイメージが強い人もいるかもしれないが、オライリーはアニメーションのみならず、ゲーム作品やインタラクティブな作品などを展開し、メディアアーティストとしての一面もある。

例えばこちら。原子や動物、惑星など万物に変身しながらプレイする画期的なゲーム作品『Everything』や、宙空に浮かぶ山をただ眺めるだけの『Mountain』など、プレイヤーをその世界のなかにたゆたわせ、ゲームの可能性を芸術の域にまで押し広げる作品をリリースしてきた。

こうした活動は日本国内でも注目され、NTTインターコミュニケーション・センター (ICC)で開催された「イン・ア・ゲームスケープ:ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」(2018)や、東京都写真美術館での「第11回恵比寿映像祭」(2019)、金沢21世紀美術館で開催された(後に震災の影響で中止)「DXP(デジタル・トランスフォーメーション・プラネット)」展(2023)など、メディアアートにフォーカスした展覧会でもアニメーション作品、ゲーム作品を展示した。

アニメーションやゲームなど、私たちが日常的に親しんでいるメディアでも、その可能性を模索する作家たちがいるのだ。現代の生活はテクノロジーと距離が近いだけに、それらが美術館で鑑賞できるのは不思議な感覚になる。

マルチメディアアーティストで映像作家としても知られるスプツニ子!(Sputniko!)の活動も見逃せない。東京藝術大学准教授であり、バイオテクノロジー、ジェンダー・パフォーマンスなど幅広い活動、テレビ出演などでも広く知られる作家だが、東京・天王洲の「KOTARO NUKAGA(天王洲)」で開催中の個展では、その新境地を開拓。

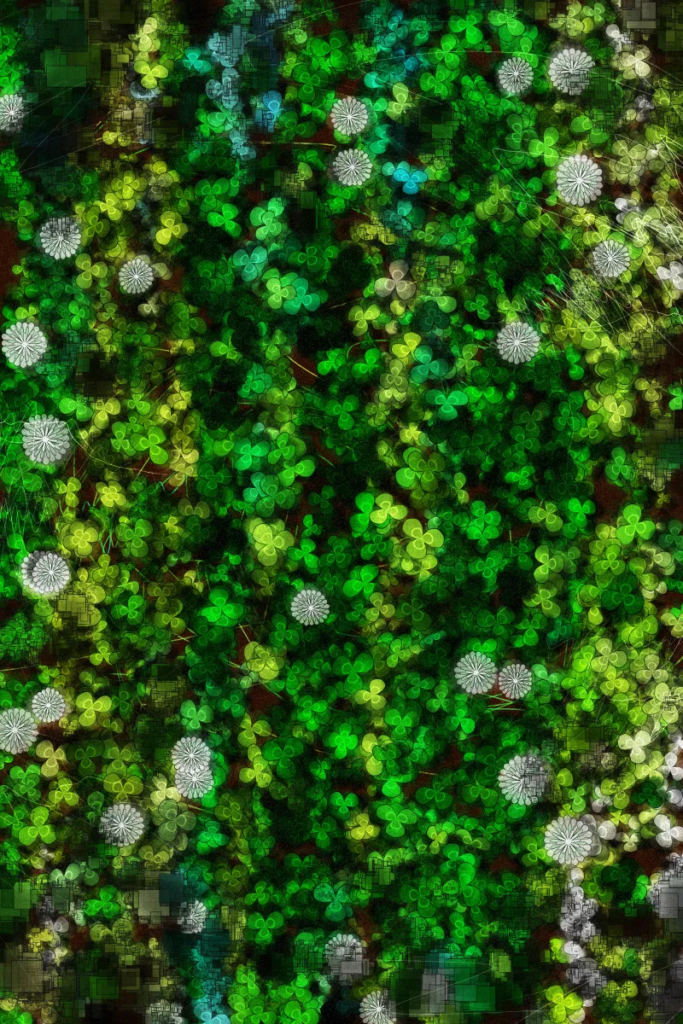

展示される『Drone in Search for a Four-Leaf Clover』は、映像にAIの解析を用いた作品だ。流れるのはクローバーの上をドローンがゆっくりと飛行する映像。テクノロジーを用いれば簡単に“幸せの”四葉のクローバーを見つけ出せるが、手間を省いた発見は本当に“幸せ”なのか。これはイギリスで開催されるデジタルアートの賞『Lumen Prize』にもノミネートされた、スプツニ子!らしい目線の問いかけがされる挑戦的な作品だ。

「テクノロジーは、私たちを解放するのか、それとも新たな束縛となるのか?」作家が発信するステートメントにはそのように記され、メディアの発展に問いを投げかけている。

大御所が取り組むメディアアート。

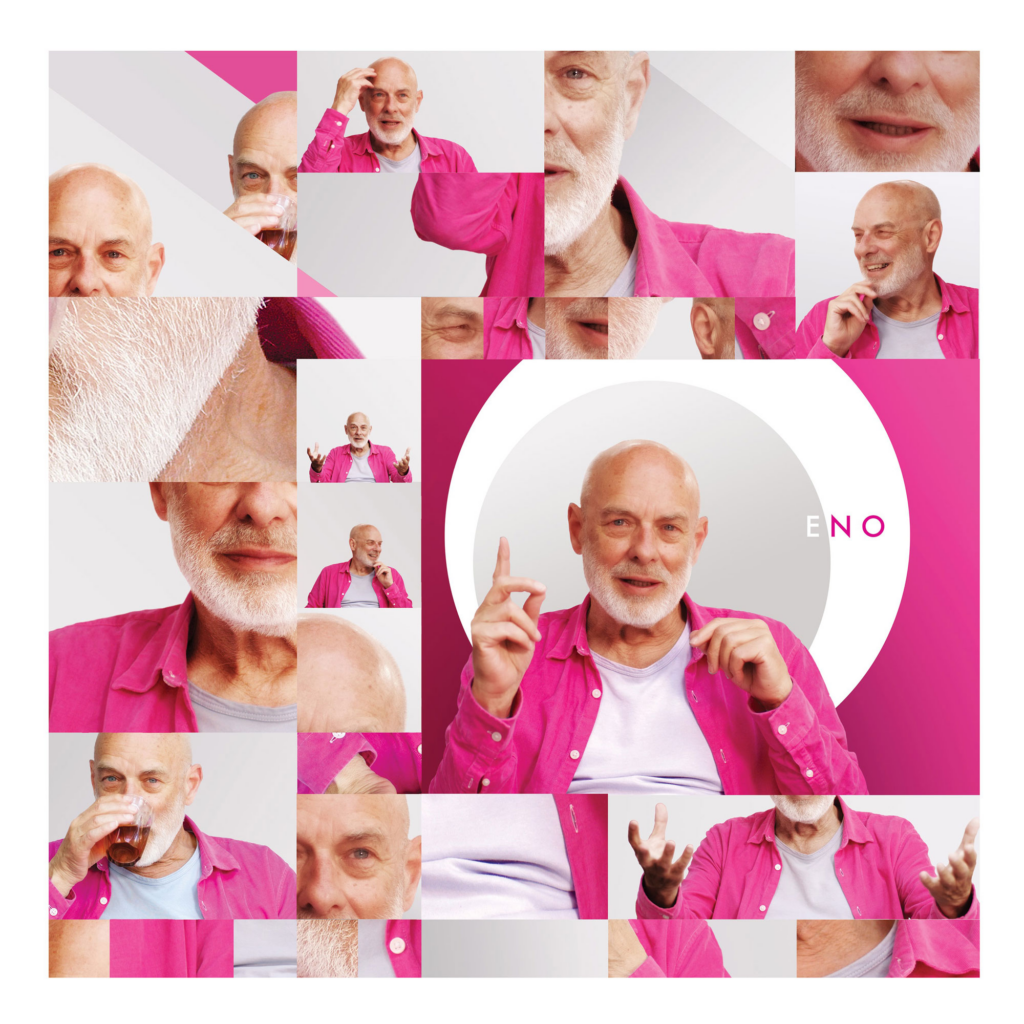

お次は近年人気が高まるアンビエント・ミュージック。その生みの親、ブライアン・イーノ。彼もメディアアーティストとしての側面があることで知られる。

70年代初頭にイギリスのバンド、ロキシー・ミュージックの創設メンバーの一人として世界的に注目を集め、一連のソロ作品では「興味深いのと同じくらい無視できる」音楽としてアンビエント・ミュージックを提唱。音楽業界に革命を起こした。トーキング・ヘッズ、U2、コールドプレイなどのプロデュース業を務めた巨ほか、Windows95の起動音まで作った巨匠だ。

京都中央信用金庫・旧厚生センターで開催された展覧会「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」(2023)では、毎秒30人ずつ、36,000人以上の新しい顔を誕生させることができる「Face to Face」や、LED技術を駆使し、音と光が途絶えることなく変化し、どの瞬間もが唯一無二となる空間芸術を目指した「77 Million Paintings」などメディアアート作品を展示。

最近でも英ガーディアン紙にて、自身を「AIアーティストに近い存在だった」と語り、AIに関する批判的だが示唆に富む発言をしていたことが話題に。また、今年公開した映画『Eno』は、AIに膨大な素材を学習させ、5,200京(!)ものパターンを生成した異色のドキュメンタリーであった。

先述した展示冊子では「絵画と音楽はわたしのなかで常に絡まり合ってきました」と書いたイーノ。アンビエントで音楽と環境の垣根を越えてみせたように、芸術とテクノロジーの垣根も超えた表現を模索しているのだ。

こうして各々の作家による多角的な視点のメディアアート作品が花開く現在。テクノロジーを用いることで可能になった作品には、これまで出会うことのなかった魅力的な表現がたくさんある。だが大切なのは、いかにデジタル化された作品も、常に私たち観客のフィジカルな体験と共にあることだ。メディアアートは身近な素材を用いているからこそ、深く理解できることだってある。未知なる可能性を大いに秘めた作品たちとぜひ実際に出合いに行ってみては。